宣伝ステッカーが貼られているので、発売初期のものと思われます。伝統の 3 スポットレーザーピックアップであることと、2 倊オーバーサンプリング デジタルフィルターであることがトレイ位置左下に表示されています。筆記体の表示は「Digital Output《です。 デジタル出力は同軸端子のみです。ヘッドホンプラグ接続口は金メッキ仕様です。

定番の上具合である、トレイ駆動用ベルト が伸びてトレイ開閉が出来ない症状がありましたので、代用品に交換しています。ベルト径は φ30mm で 1.6mm 角がわたしの推奨寸法です。ベルトが緩んでくると CD を読み込まなくなりますので、 1.6mm の太目の角ベルトがお勧めです。

大型表示部の左側には 10 キーをはじめとした各種キーが並んでいます。 宣伝シールにも書いてあるように、テープ録音時の編集機能は充実しています。 わたしは使いませんけど・・・。 表示部はとても見やすく、703D と共用している部品です。

ここは 703D と同じ。4DAC を誇らしげに LED で電光表示しています。こういう演出はいいですね。

トレイは 8cm CD 非対応です。1986 年ではまだ 8cm CD は出ていませんからね。トレイやメカも 703D と共通だと思います。

本機の特徴の一つである VC エンクロージャー。天板の裏には粘弾性材を挟んで鋼板が1枚貼られています。 適度な重量があり好印象です。

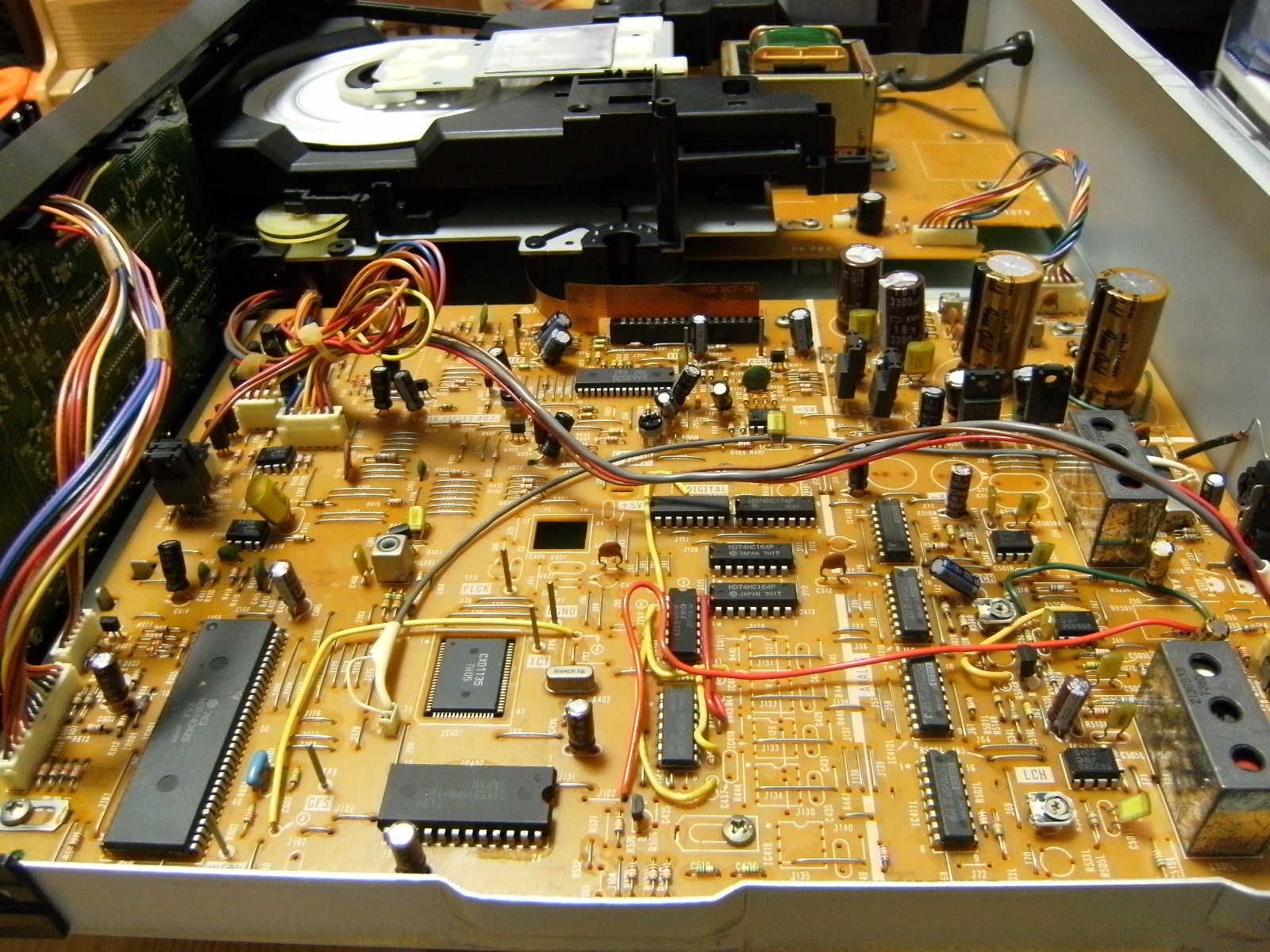

天板を開けた状態です。基板は 703D と共通のようです。回路構成や部品が違うわけですね。

電源トランスは 1 基。703D は写真で写っているトランスにシールドケースが追加されているとともに、 後ろにもう 1 基トランスがあります。

電源回路部です。平滑コンデンサーは音響用に交換してみました。交換前の純正は、ごくごく普通に使われる 黒いコンデンサーです。純正のままだと、折角 4DAC なのに見た目にも寂しいです。

制御系 IC です。

703D では、デジタル回路系から DA コンバーターに信号を送る手前でフォトカプラによりアイソレート しているようです。503D はここがバイパスされています。逆にシンプル、ストレートでいいかもしれません。

ここが本機の最大の特徴、4DAC です。それにしても DAD-3000 の頃の IC の大きさと比べると全然違いますね。

DAC 以降のアナログ回路です。703D と比べると大分回路構成が違うようです。こうなると一概に優劣付け難い かもしれません。カップリングのコンデンサはニチコンのファインゴールドに交換しました。その他、パッと見 特に問題なさそうなコンデンサも、足元の部分をよく見ると腐食しているものがあったので交換しました。 ニチコンの青色コンデンサが弱いみたいですね。他のサイトでも、703D の同じコンデンサが弱いことが 紹介されています。

メカ下部のシャーシには、気休めに鉛シートを貼り制振対策をしてみました。

ピックアップやスピンドルモーター等が載せられているシャーシは、トレーやクランプの載る シャーシから4点ゴム支持でフローティングされています。手持ちの DA-401 とはまた違う構造の VC メカです。

音質は、一聴して高域が綺麗です。帯域は広いですね。オーバーサンプリング機 かつ 4DAC ですから、その傾向を強く感じるのかもしれません。

日立が自主開発した末期モデルであっても既に 25 年以上経っています。CD プレーヤーは本当に、 ピックアップの寿命を気にしながら使わざるを得ないのが悩みの種ですが、703D ほど残っていない モデルとも思うので、長く手元に残していきたいと思います。