| 項目 | 特性 |

|---|---|

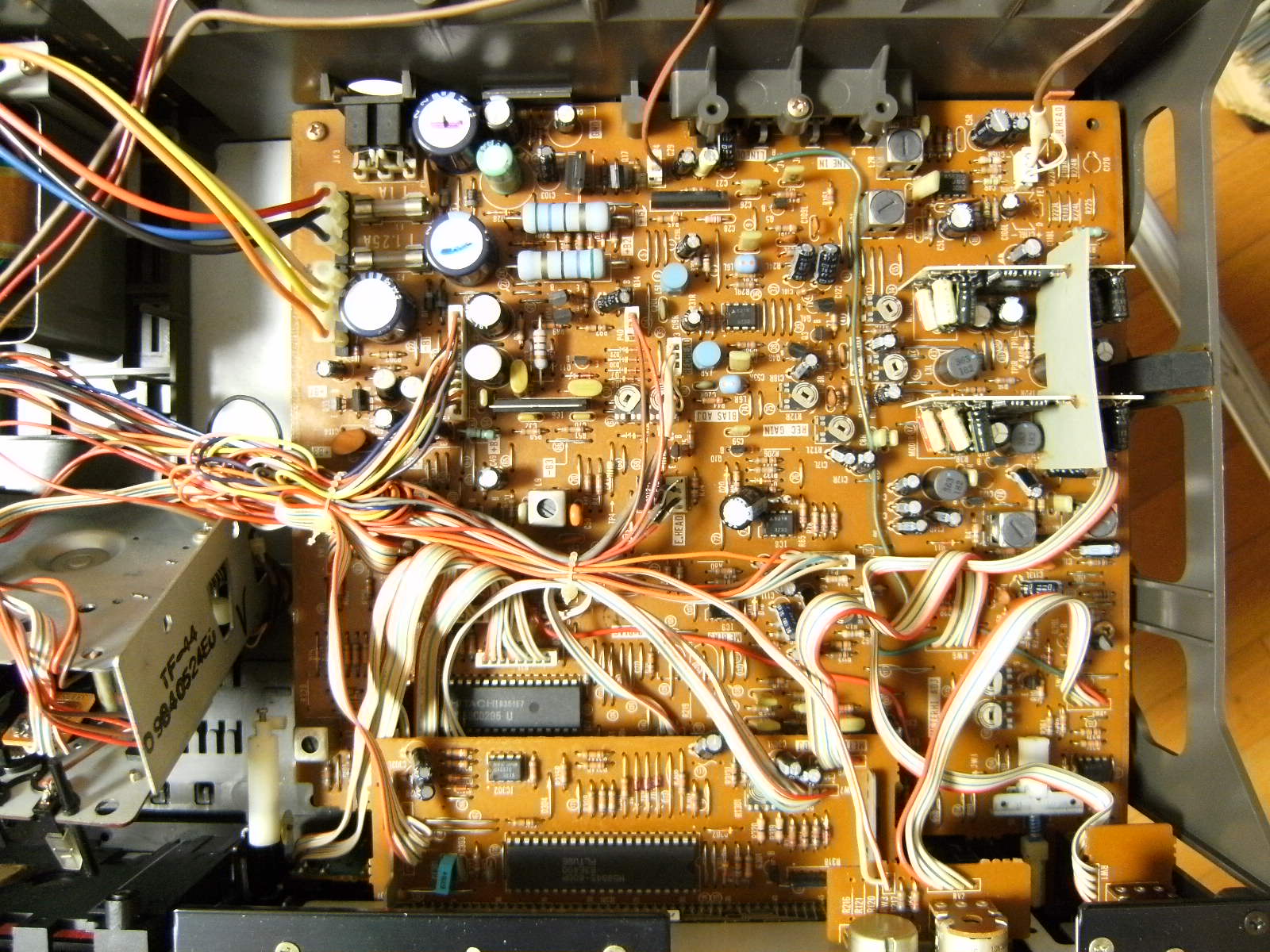

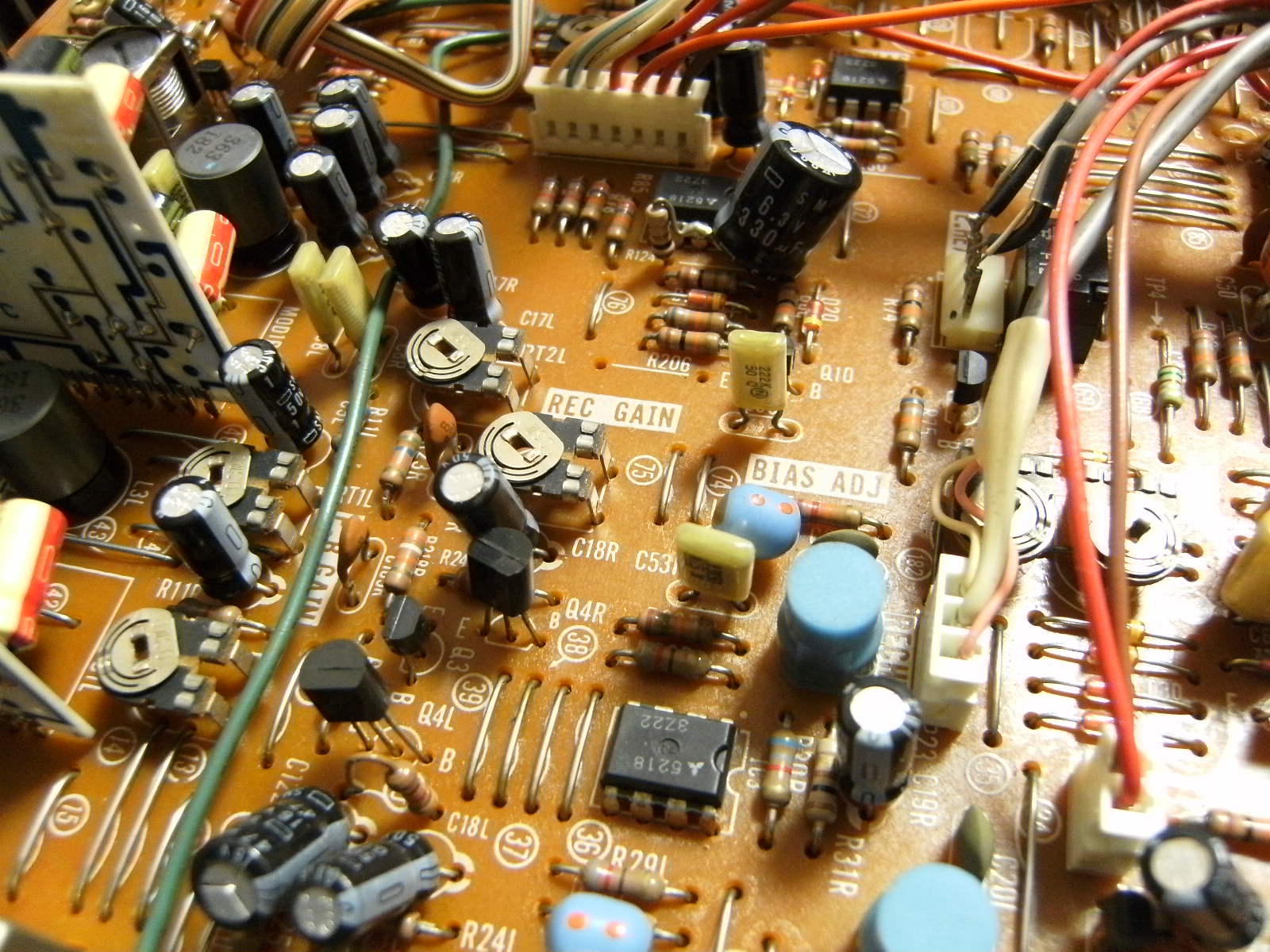

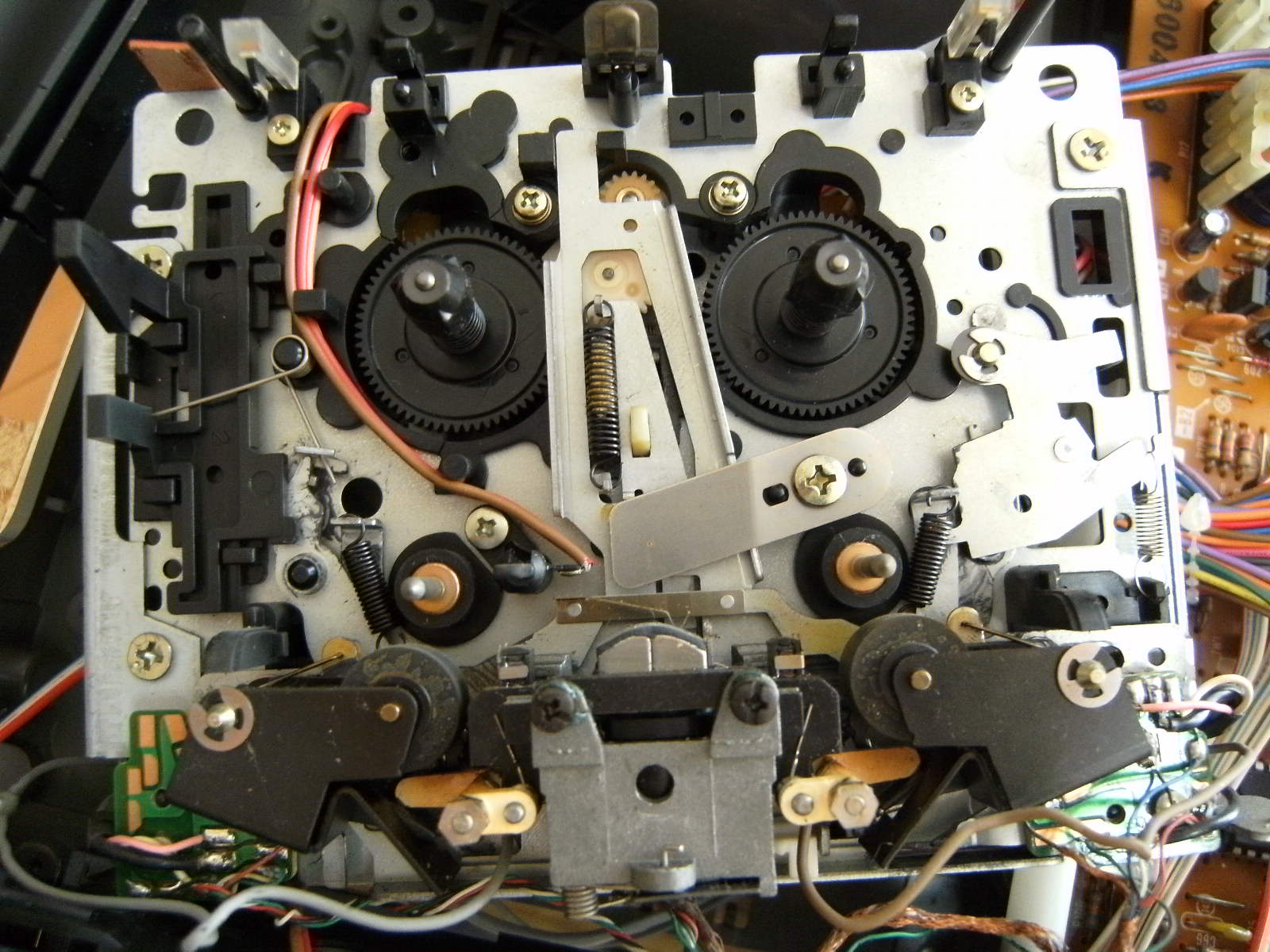

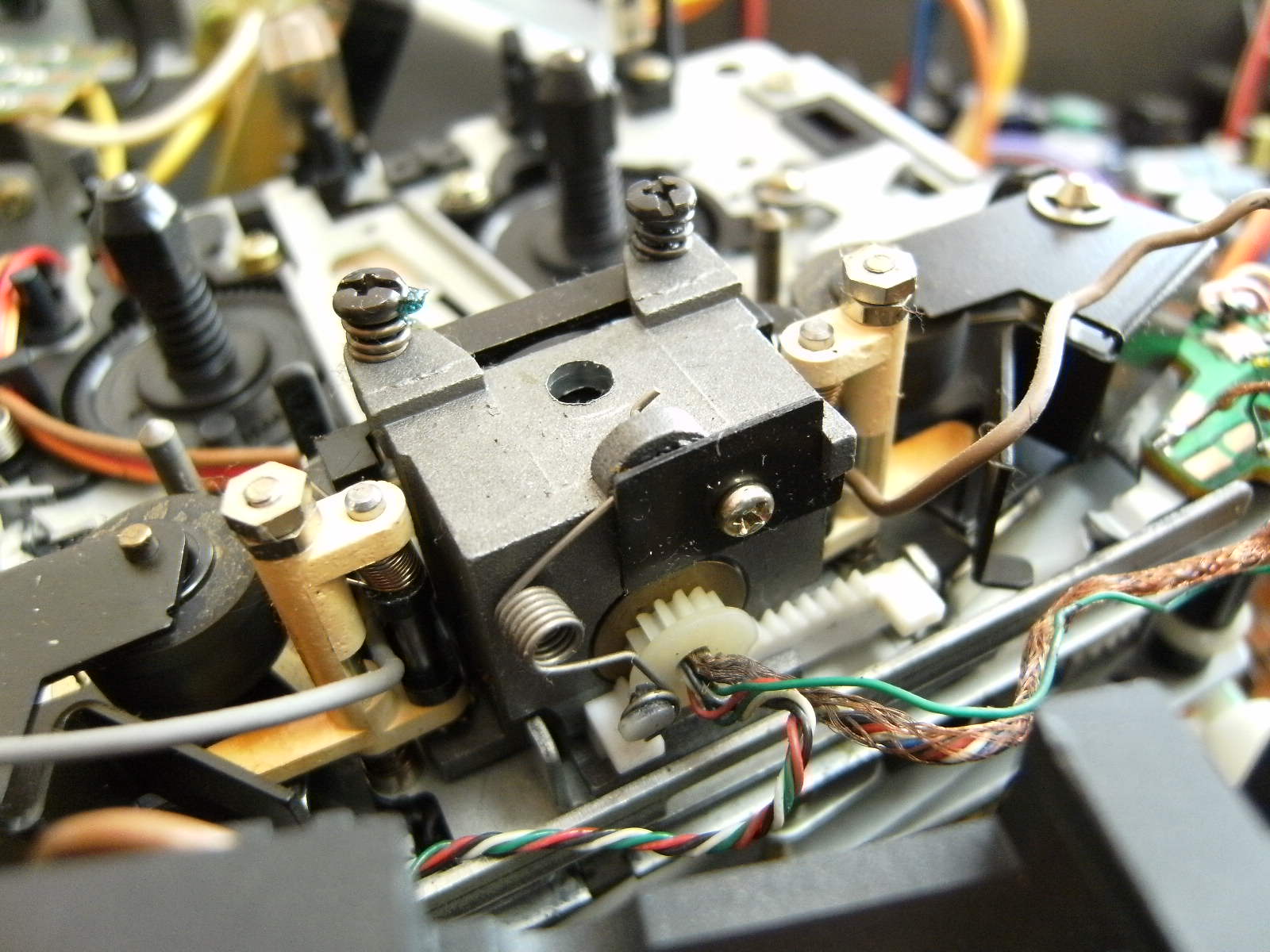

| 録音再生ヘッド | 新ハイパボリック形状 R&P コンビネーションヘッド×1 |

| 消去ヘッド | マルチギャップフェライト消去ヘッド×1 |

| モーター | 電子制御 DC モーター×1 DCモーター×1 |

| ワウ・フラッター | 0.038%(WRMS) ±0.08%(W・Peak) |

| 周波数特性 | 20~21,000Hz(メタル) 30~19,000Hz±3dB(メタル)* 20~20,000Hz(クロム) 30~18,000Hz±3dB(クロム)* 20~18,000Hz(ノーマル) 30~17,000Hz±3dB(ノーマル)* *新EIAJ基準表示 |

| SN比 | 74dB(DOLBY C NR ON) 68dB(DOLBY B NR ON) 60dB(DOLBY NR OFF) メタルテープ3%ひずみレベル聴感補正 |

| 入力端子 | ライン80mV(入力インピーダンス:50kΩ以上) |

| 出力端子 | ライン:出力インピーダンス:50kΩ以上 ヘッドホン:8Ω~2kΩ |

| 消費電力 | 23W |

| 外形寸法 | 幅435×高さ115×奥行281mm |

| 重量 | 4.7kg |