コンビネーション 3 ヘッド

~CLOSE GAP Rec&Play~

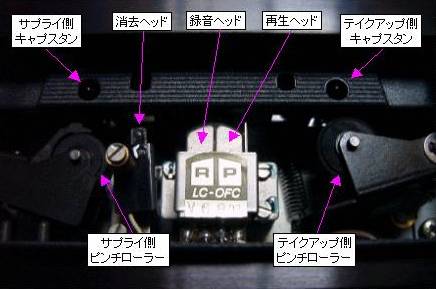

3 ヘッドとは、テープに記録されている情報を消去するための消去ヘッド、テープに音を磁気信号として録音するための録音ヘッド、およびテープに記録された磁気信号を読み出して再生する再生ヘッド

が、それぞれ独立しているヘッド方式を言います。一般的なデッキは、録音再生の役割を兼用させ、消去ヘッドと録音再生ヘッドの 2 ヘッドとしているのが普通です。また、再生専用でしたら 1 ヘッドということになります。

元々、録音と再生は相反するものであり、ヘッドの構成もそれぞれの理想が異なります。よって録音再生兼用の2ヘッド方式では、お互いの妥協点でヘッドを作ることになります。3 ヘッド方式は

まさに磁気記録方式のカセットにとって理想とする構成ですが、カセットテープのハーフの構造上それを

実現するのは困難と言われていました。

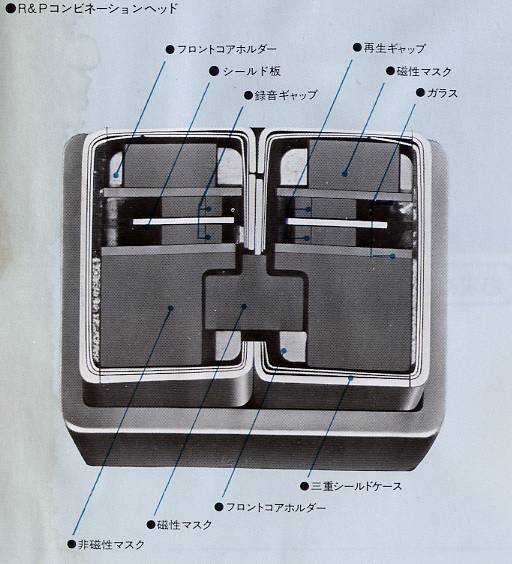

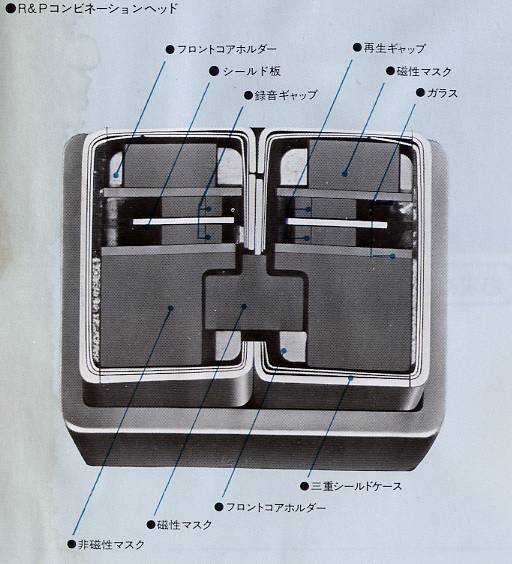

そこへ、録音ヘッドと再生ヘッドを別々としながらも、見かけ 1 つのヘッドになるように組み合わせ

(このことからコンビネーション型と言われる)ることで、世界で初めて 3 ヘッドを実現したのが

ローディでした。3 ヘッド方式には、このコンビネーション型と、ほぼ同時期にナカミチが発表した

完全独立型 3 ヘッドがあります。これ以降のカセットデッキでは、コンビネーション型が主流になりました。

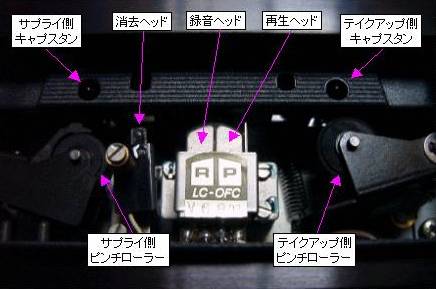

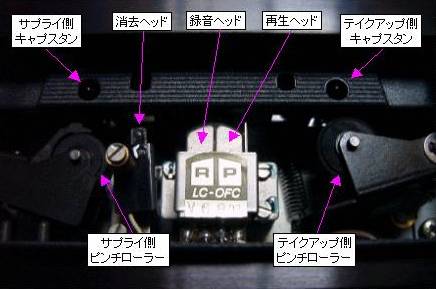

コンビネーション型 3 ヘッドの位置関係(クローズドループデュアルキャプスタン方式での例)

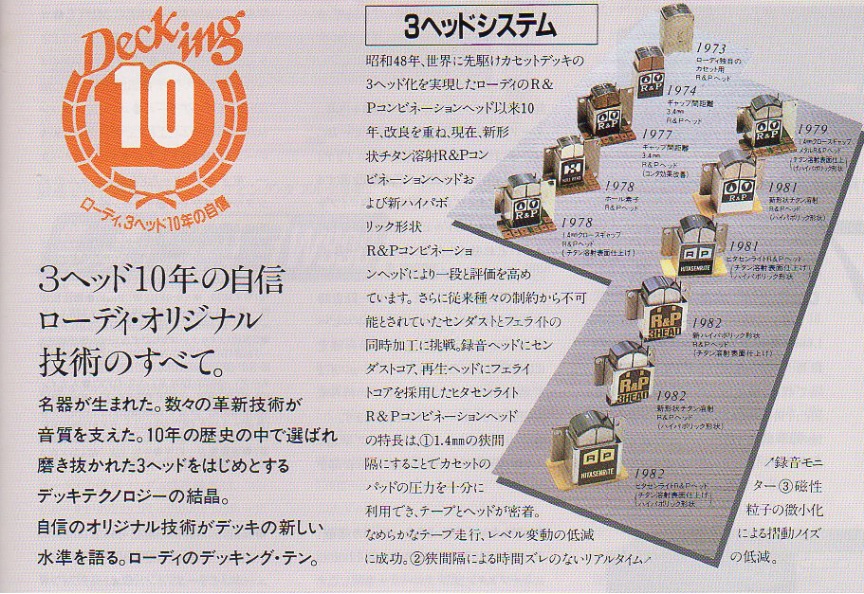

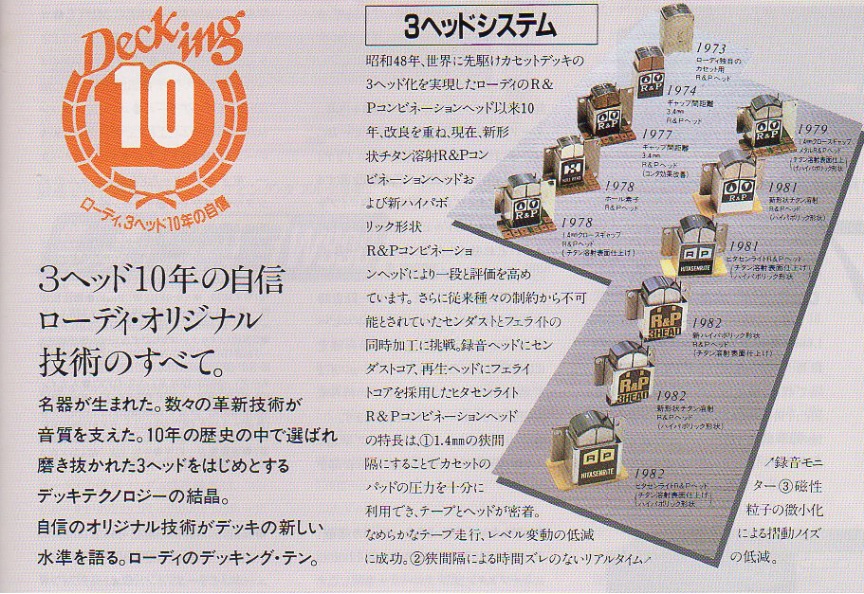

ローディが初めてコンビネーション型3ヘッドを搭載したのは、1973 年(昭和 48 年)発表の D-4500 というモデルでした。当初は音質向上のための 3 ヘッド化はもちろんのこと、失敗の許されない

録音で、安心して録音状態が確認できる、いわゆる録音同時再生モニターができることも大きな

特徴として謳われていたようです(当時の資料より)。性能的には、

・同一歪率では従来の再生・録音兼用ヘッドに比べて、再生出力は 2dB 以上向上

・周波数特性をひずみなく伸ばすことに成功

・録音側から再生側へのクロスフィード(漏洩磁束)はノイズレベル以下に抑制

・高密度フェライトにより耐磨耗性に優れ、再生ヘッドは 1.0μm ギャップ、録音ヘッドは 4μm

とし、理想の独立専用設計

といったところが紹介されています。

当初のコンビネーションヘッドの構成

その後、最初の資料のような数回の改良が行われながら、最終モデルである D-707HX まで搭載されました。ローディの3ヘッドが他社のヘッドと大きく異なるのは、その形状と表面仕上げです。録音ヘッドと再生ヘッドのギャップ(距離)を1.4mmと極めて狭くしたこと、および

表面をチタン溶射し、鏡のように鏡面仕上げすることでヘッドとテープの接触性を高め、

レベル変動の低減・テープが走行することで発生する雑音を低減しています。

ヘッドそのものの素材としては、高飽和磁束密度フェライト材を採用していました。その間にも、

ホール素子、ヒタセンライトといったようなものもありました。詳しい資料を持ち合わせていないので

詳細は分かりませんが、ホール素子は外部磁界によって起電力が発生する素子であり、再生側に

利用されていたことが分かります。ヒタセンライトは、

「オーディオ回顧録《のホームページ

の D-2200MB の中で紹介されていますので参照ください。

ヘッドの表面形状も順次改良されていきます。最初は、他メーカーのヘッドと同様の

形状ですが、1979 年にハイパボリック型になっています。これによりテープとの接触面積を

小さくでき、接触性を高めることができます。最終型は、これがもう少しなめらかに

なり(新形状チタン溶射 R&P )、レベル変動の低減に成功しています。なお、

新形状チタン溶射の変り種として、D-8 にのみ搭載された V 溝ヘッドがあります。

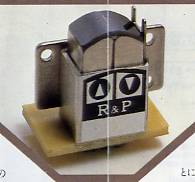

1981年 新形状チタン溶射 1.4mm クローズギャップR&Pヘッド

また、D-707Ⅱ および D-707HX には、ヘッドの巻線に LC-OFC 材を使用しています。

LC-OFC(Linear Crystal-Oxygen Free Cupper) は、日立電線が開発した銅の結晶構造を直線配列させた

無酸素銅で、音質向上に有効な素材とされています。更に、ヘッドベースの空間部分に、

ブチルゴムを主成分とした振動減衰材を充填し、振動を軽減する処理がなされました。

これが、ローディの 3 ヘッド開発の集大成となったのでした。